非認知能力を育む保育とは

キッズコーポレーションの保育園では、子ども主体の保育を通して、子どもたちの非認知能力を育む取り組みをしています。

子どもたちが、自らの人生を切り拓くための「生きる力」や「人間力」の基礎を育てます。

非認知能力とは

ノーベル賞を受賞した経済学者のジェームズ・ヘックマン教授ら多くの学者たちが挙げる人生を成功に導くキーワード。それが「非認知能力」です。

一般的に読み書きや計算、論理などを理解する力など、学力テストで数値化できる力は“認知能力”と言い、「IQ」という指標で表現されますが、ゴールに向かって興味を失わず努力し続ける“やり抜く力”を始め、意欲、忍耐力、自制心、協調性、リーダーシップ、社会性、粘り強さ、創造性、好奇心など、数値化出来ない能力や姿勢については“非認知能力”と言い、こちらは「EQ」という指標で表現されます。

昨今、世界的にも有名な起業家やアスリートが幼少期に受けていたことで話題になった”モンテッソーリ教育”もこの非認知能力の育成を目的とした教育手法です。

この非認知能力を成長させることで期待される効果として、人格形成に最適という研究結果が出ています。例えば乳幼児期は、数字で結果が分かる“認知能力”につい目が行きがちですが、認知能力だけ伸ばしても、効果は一時的で長続きしません。非認知能力の土台があって初めて、認知能力を伸ばし続けることができ、将来的に成長を継続することができます。

また、乳幼児期は特に数、文字、形、論理等を理解する認知能力(IQ等のテストで測ることができる能力)よりも、基本的な人格形成や良い人間性の土台となる非認知能力の基礎を育むことが最も重要であると、多くの研究成果は示しています。

私たちキッズコーポレーションの保育では、この非認知能力を育むことこそが最もお子さまの将来に貢献出来ると考え、1990年代より保育をしております。

非認知能力の土台が無いと、 認知能力(学力)は伸び悩む

非認知能力を育む、

キッズコーポレーションの「子ども主体の保育」

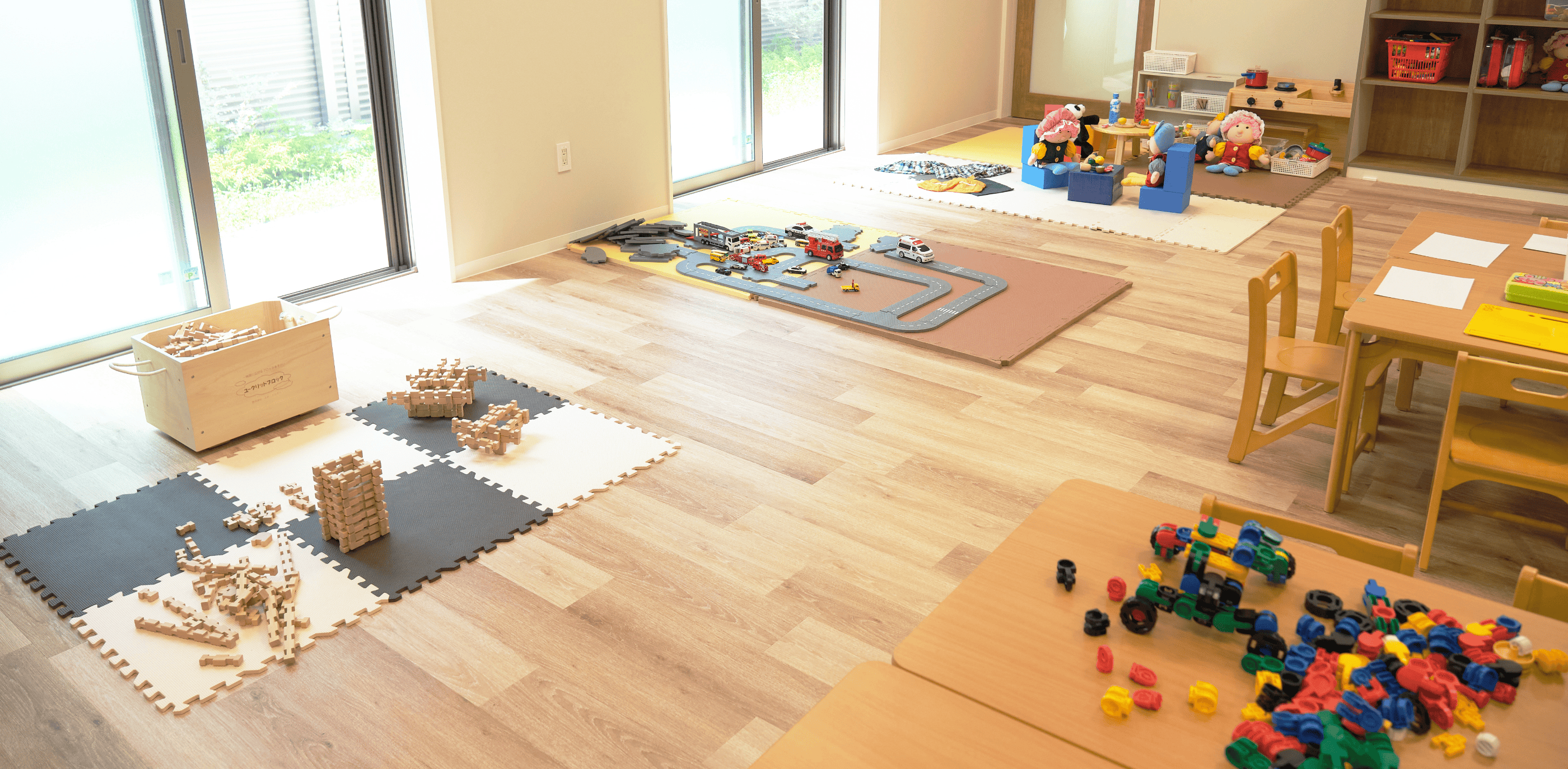

子ども一人ひとりの「無限の可能性」を信じることから教育は始まります。 その可能性を伸長させるためにキッズコーポレーションでは「子ども主体の保育」を取り入れています。

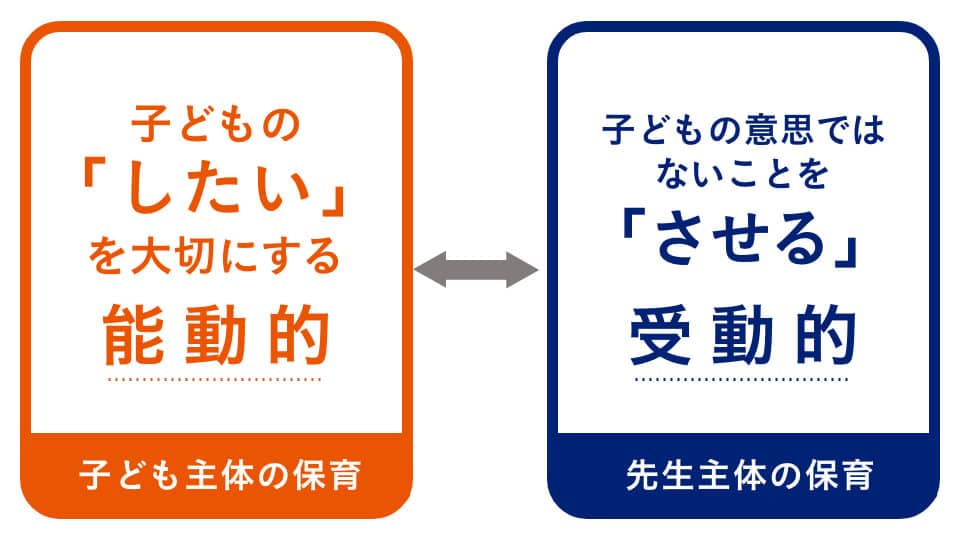

教育=Education の語源は「引き出す」こと。先生が主体となり子どもに「させる」保育ではなく、子どもの「したい」を大切にする保育を行っています。

子ども一人ひとりの個性と発達を重視し、保育をすることにより「主体性」「自立性」「自律性」「想像力」「社会性」「好奇心」「自己肯定感」などの非認知能力がより豊かに育ちます。

子どもが成長した時に、自らの人生を切り拓くための「生きる力」「人間力」を育てるために必要な教育、理想の保育。それが『子ども主体の保育』です。

そして2020年4月、文部科学省が学習指導要領の改訂を行いました。日本の従来型の詰め込み教育では世界水準の人材育成に追いつけない。追いつくためには主体的な学びが必要で、アクティブ・ラーニング(能動的学習)(※)が重要であることが明記されました。

当社では創業時から一貫して「子ども主体の保育」である「キッズアプローチ」を実践しています。

※アクティブ・ラーニング(能動的学習)

文部科学省用語集抜粋「一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法」

- LINEで相談する

-

0120-723-140

※応募受付は平日9:00~19:00です。